那些摔倒了的机器人

没走几步,那个最像人类的机器人就摔倒了。“她”一屁股坐在地上,像个撒泼的孩子。

配合“她”缓慢如老奶奶一般原地踏步的配速,围观群众很难理解,这是怎么摔的。

摔倒后破裂的“幻幻”

一个有个四方脑袋,神似动画片里的机器人从“她”身边摆头走过,这是来自小巨人队、由北京科技职业大学选送的参赛机器人“0306”,身高仅75cm,全赛场最矮,只是从身姿步伐看,怎么看怎么不像来跑步的,更像个“街溜子”。

机器人“街溜子”

被寄予厚望的宇树G1,在起跑线就“躺平”,随后虽然挣扎着起来了,但步伐如醉汉。

起跑线上倒地的宇树G1

让人形机器人跑马拉松,是百年来科幻小说与电影都未曾设想过的场景。

但在电影里,每次奇观发生,往往伴有异象。

一场突如其来的十级大风,将原本要在4月13日开赛的全球首个人形机器人半程马拉松整整推迟至昨日。天公并未收手,就在比赛前一天,另一场突如其来的降温又光临北京亦庄。

它带来了疾风,也带来了劲雨。

在开赛前7小时的午夜,我们记录下了环卫工人在大雨过后,奋力清扫积水的场景。

三个小时后,各机器人队伍陆续抵达开始准备工作,赛道还残留着水汽,金属关节在晨曦中泛着冷光。

路面坑坑洼洼斑驳的水迹,印照着出人们脸上的疲惫,也暗示着人形机器人选手们即将面临的挑战。

扫除积水的环卫工人

亦庄马拉松赛道共计21.0975公里长,地面并不平整,中间略高、两侧稍低,沿路伴有减速带和碎石,共计6个左转道与8个右转道,转道的转弯角度≥90°,坡道角度最高达9°。

这种长距离与复杂地形并存的场景,对人形机器人而言,是“一次针对关节精度、热管理、电源系统、控制算法、通信干扰等问题的极限测试”。

还在搭建的机器人存储区

毕竟,21公里的路程,仅精密关节运动就要完成约25万次,其残酷程度不亚于让一个刚刚蹒跚学步的孩子参加奥运会——“能不能跑”倒是其次,能“撑得多久”才是关键。

主办方笑谈,“上周的风,昨日的雨,没有风雨,不见彩虹”,以此形容赛程好事多磨,而这趟“没苦硬吃”的马拉松之旅,成了人形机器人一场“从实验室到柏油马路”的技术成人礼。

站上领奖台的机器人

“仿生”机器人幻幻摔倒了以后,另一个打扮得像变形金刚的机器人在飞旋360°后,碎了一地,看长相,酷似参赛名单里的神农,那是一个身高173cm,体重约48kg的应急救灾机器人。

本次马拉松比赛共设三个拍摄点:距离起点约9公里的文博大桥,约13公里的泡桐大道,以及约19公里处的经海路过街天桥。

小巴蹲守“落单”的机器人

我们蹲守在文博大桥近一个小时,包括冠军天工在内,亚军小顽童在内,只等到了7个机器人,这意味着20多个参赛队伍中,不到半数的机器人甚至都没能完成赛程的一半,最终,写在官方完赛名单里的机器人只有六家,成功率约为30%。

他们在起点处匆匆亮相,缓慢前行,随后便似乎悄无声息地离开了赛道,留下的只有在社交媒体的“机器人翻车合集”,成了本次马拉松的欢乐源泉。

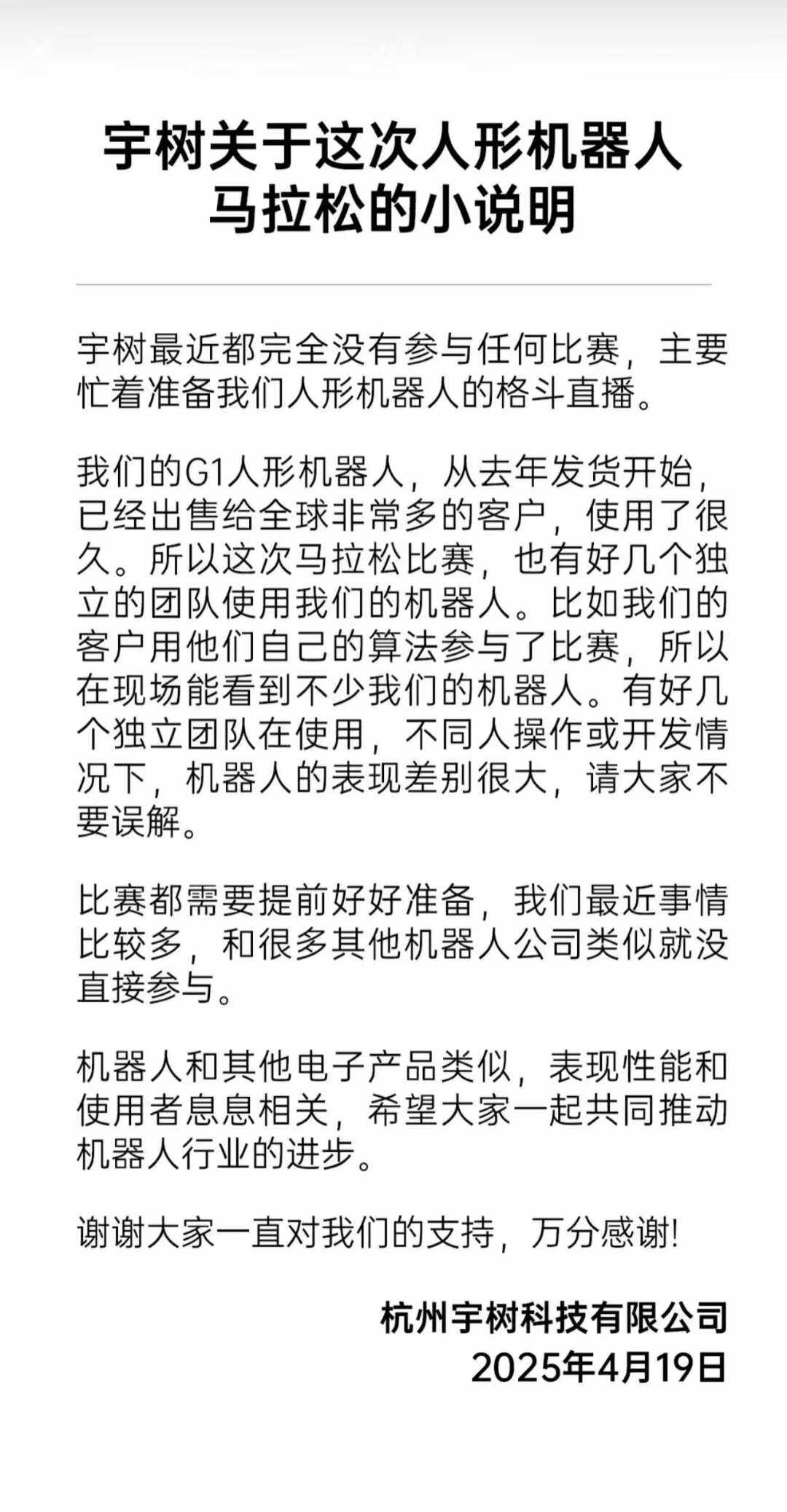

宇树的G1最后也并未出现在完赛名单中,急得公司在赛后专发声明撇清关系,宣布本次参赛机器人并未由“官方”参与。

对很多机器人爱好者而言,这自然不是一场期待中的视觉盛宴,但聚光灯很快扫过这群倒下的机器人,锁定在了一马当先的领跑者身上。

2小时40分42秒,身高一米八的天工Ultra终点撞线夺冠,马拉松的爱好者们自此拥有了一个新的对标——“练马拉松?先跑过天工再说”。

它平均每小时7-8km/h 的配速已达到人类业余跑者水平。

撞线时的天工Ultra

天工算是主场作战。

本次参赛的20支队伍,分别来自北京、上海、广东、宁夏等全国各地,天工属于典型的“北京队”,它由北京人形机器人创新中心打造,后者成立于2023年,由北京小米机器人、北京优必选智能机器人、北京京城机电产业投资有限公司、北京亦庄机器人科技产业发展有限公司共同持股,属于东道主选手。

尽管中途摔倒了一次,但天工的成绩依然比预期快了半个小时。

由于通体全黑,身材细长消瘦,网友们戏称道:“论跑步,还是得看‘黑人’”。

同样隶属“北京队”的,还有来自松延动力、获得亚军的小顽童团队,这同样是一家成立于2023年的初创企业,创始团队多有清华背景。

参赛机器人型号为N2,这个身高仅1.2米,体重约30公斤的人形机器人,全身采用轻量化铝合金和高强度复合材料,拥有18个自由度(单腿5个、单臂4个),具备较强的爆发力和抗冲击能力。

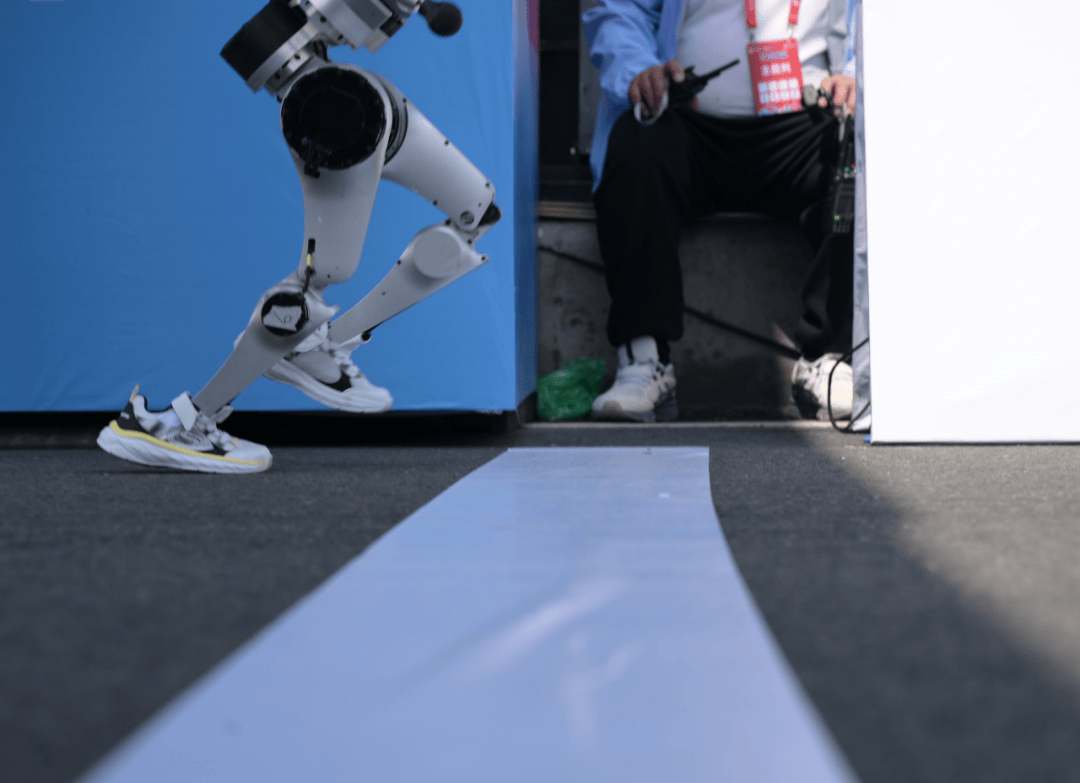

不过,这些技术参数对普通大众而言,都比不上小顽童穿的那双特制的29码跑鞋亮眼。

松延动力N2的跑鞋

据松延动力创始人姜哲源解释,高速度对机器人硬件冲击极大,测试中曾发现N2“脚踝”发力过猛,会导致螺丝松动和金属疲劳,于是采用穿跑鞋并加装了三个定位销的方式,缓解冲击力过大带来的结构损伤。

有工程师调侃:“跑鞋比它的脚还贵,摔一跤亏大了!”

按照抵达终点的顺序看,小顽童和它的“同事”旋风小子分别位列第二名、第三名,不过本次机器人半马的计时规则设计为“实际用时”和“换人罚时”,例如存在更换同型号机器人的,一次罚时10分钟。

比赛中旋风小子多次换人,罚时过多,季军让位给了来自上海的卓益得“行者二号”,卓益得成立于2021年,由上海理工大学教授、机器智能研究院执行院长李清都创办。

“行者二号”机如其名,带着防晒渔夫帽和一个拳击手套的它,辨识度很高,它速度不快,与其说是跑,更像是竞走,但发挥极稳定。

身高168cm,体重却只有28kg,技术亮点是被称作“肌腱驱动的全尺寸双足人形机器人”,通俗而言,这是一个将橡皮筋当作肌肉的“运动员”。

“身轻”如燕只能利于跑,为了适用于长跑,它在能源管理上寻求突破,号称能一次性动态运行6小时,充电一次走100km,续航能力远超同类的2个小时。

在这次比赛中,行者二号途中从未换电(但换机器人两次),与每5公里就要换一次电的旋风小子一起,演绎了一场机器人版的“龟兔赛跑”。

卓益得的“行者二号”

机器人产业的成人礼

对一些以投资视角观看比赛的人而言,这场比赛见证了机器人产业“泡沫的诞生”。

在他们看来,即便是领先者们,距离真正意义上的人形机器人仍差好几个马拉松。

按照赛制规定,本次人形机器人马拉松并不要求机器人全程自主运行,尽管不鼓励,但依然允许换电、换机器人,因此整体门槛并不算高。

小顽童采取的是工程师遥控操作的方式,不过据专家介绍,遥控本身只是给一个速度和方向,大部分尤其对地面和路面状况的适应,都需要机器人自己完成。

整场比赛,“遥控”占大多数,而“跟跑”模式对环境要求比较高,稳定性欠佳。

领跑者们频出状况,令人揪心:行至13公里处,天工摔倒;旋风小子在最后100米摔掉了头,小顽童脑袋上贴着绷带冲线,一路上,他们频繁做冷却处理,跟随的工程师光拧螺丝就不下三次。

过终点的N2

这考验的不只是机器人了,还有机器背后的人,考验团队的操作、控制、应急处理等综合能力。

北京经开区管委会副主任梁靓点出了其中要义:“我们举办的这场赛事更像是一场赛车竞技,操作手就像赛车手一样跟在机器人身边,进行辅助或操控。”

因此,为了让人形机器人跑起来,无数工程师拖着工具箱挥汗如雨。

有人甚至开玩笑说:跑一场机器人马拉松,至少得有人跟着背电池、做维修——这不仅没有取代人类的工作,反而还创造了一些新工作岗位。

赛道路边用光的“冷却液”

客观而言,这场比赛留给机器人和机器人工程师的时间并不多。

不少参赛企业是在今年2月才收到参加机器人马拉松比赛的邀约。

尽管仓促,但许多人还是决定放手一搏。

他们有的成立了“马拉松项目组”,开始围绕长跑、耐力跑进行各项测试。

天工团队发言人、同时又是北京人形机器人创新中心品牌公关负责人魏嘉星赛后表示:

“为参加马拉松,我们攻克了本体的稳定性、轻量化设计、关节长时间运动易发热等硬件难题,还通过优化运动控制算法进一步增强了关节协调运动能力、步态协调能力和复杂地形通过能力等。”

行者二号的李清都的参赛理由是:“实验室中的技术突破需要产业化落地,才能真正改变现实生活。本次比赛就是验收我们阶段性突破的关键时刻。”

当前人形机器人获取数据的方式主要分为三种:人力遥操作数据、模拟器数据、视频数据。

所谓人力遥,就是“手把手”教学,用人远程操控机器人,并记录下人类的全部行为和选择,供机器人反复记忆和学习;其次是模拟器,将机器人放置在一个人为搭建过的“3D世界模型”中,仿佛打游戏一般完成教学;第三是视频,简言之,就是机器人边看视频边学习。

“教”人形机器人扔垃圾

但以上都只能适用于一些小场景,毕竟,不是谁都能组织一场像马拉松一样盛大的极限赛事,供企业们检验、测试并获取宝贵的实践数据。

许多业界“顶流”因此欣然前往,但也有“抵住诱惑”,明确表示不打算参加的。

三月我们走访上海智元机器人时,对方便表态“不会参加机器人‘半马’”,问及原因,他打了个比方,直白而犀利:“文官不与武将争长短”。

FutureLabs未来实验室首席专家胡延平赛后告诉小巴,举办机器人“半马”的目的,并不是给产业加戏,而是对人形机器人进行一次非常基础的“体测”,且顶多和“小脑”有关,基本没有涉及到最应该比拼的“大脑”智能。

这便是智元口中的“文官”能力。

与人类相似,人形机器人的技术体系被分为三个维度。

①“大脑”:规划决策系统,基于人工智能大模型,增强环境感知、行为控制、人机交互能力;

②“小脑”:通过处理“感官”提供的信息,并结合“大脑”的指令,控制机器人的运动和动作,使其能够执行各种复杂的动作和任务。

③“肢体”:即机器人的本体,关乎机器人的物理执行能力。

2023年10月,工业和信息化部发布的《人形机器人创新发展指导意见》中提出,到2025年,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术将取得突破,整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产。

人形机器人产业的“马拉松”远比想象中的要更长,路况更复杂。

加油!机器人

得益于中国制造业大国的地位、庞大的工程师数量和创业公司集群,吴老师将智能机器人,视作继新能源车之后,中国下一个十万亿级产业。

只是,在它走向成熟前,这个看上去性感的赛道迄今为止都没有实际的应用场景。

这场比赛或许能推一把进度条,打开一些局面。

从小顽童到小巨人,一些个头矮小的小机器人成了全场最受孩子追捧的明星,它们出现时,画外音里全是孩子们兴奋的尖叫声。赛后,他们和小机器人们一起踢足球、拥抱、玩耍。

一位参赛工作人员对我们分享了他最感动的一刻:就是当它的小个子机器人跑步时,一个小男孩大声喊道:“加油!机器人!”

这群人,会成为第一批接纳并使用人形机器人的“原住民”么?

而“加油!机器人”这句话,几乎贯穿了全程。

人们,无论是特意前往,还是偶然停留,当看到机器人奋力前行时,内心无不充满着一种冲动和期待,从而凝聚成一股朴素的共鸣。

人的温情被赋予到笨重的铁疙瘩上,是这场比赛另一处惊喜收获。

普通人未必能对机器人的技术细节如数家珍,也无法洞悉其背后巨大的产业魅力,但借由一场比赛,机器人似乎不再只是科学世界里的幻梦,而是现实中开始若隐若现的陪伴者。

人机可以共跑,未来也能共生。

在起点,一个头发花白的老人仰着头看着踉跄的机器人,喃喃道:“能走就行,能走就能跑。”

目之所及,仿佛是她可爱的孙辈。

参考资料

1.《机器人跑马拉松,累到“断腿”的是工程师》,腾讯科技

2.《具身智能:从虚拟AI到现实AI》,杜雨、张孜铭,中译出版社

3.《21公里的半马,机器人不换电能跑完吗?这家上海企业说:我们能跑更远!》,上观新闻

本篇作者 | 和风月半|责任编辑 | 徐涛

主编 | 何梦飞 | 图源 | 官方供图/小巴拍摄

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏